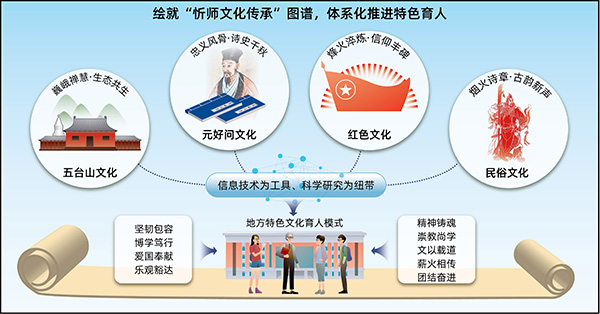

(1)绘就“忻师文化传承”图谱,体系化推进特色育人

科技赋能基因谱系,深研四大文化基因传承新范式。围绕中华优秀传统文化基因谱系,以信息技术为工具、科学研究为纽带,深入发掘“巍峨禅慧·生态共生的五台山文化,忠义风骨·诗史千秋的元好问文化,烽火淬炼·信仰丰碑的红色文化,烟火诗章·古韵新声的民俗文化”基因。

精神铸魂品格培育,构建忻师精神文化传承新体系。以地方特色文化基因淬炼精神品格,挖掘师生“坚韧包容、博学笃行、爱国奉献、乐观豁达”的优秀品质,展现“崇教尚学、文以载道、薪火相传、团结奋进”的新时代忻师精神,不断丰富“忻师文化传承”精神图谱内涵。

图2 成果解决教学问题的方法之一

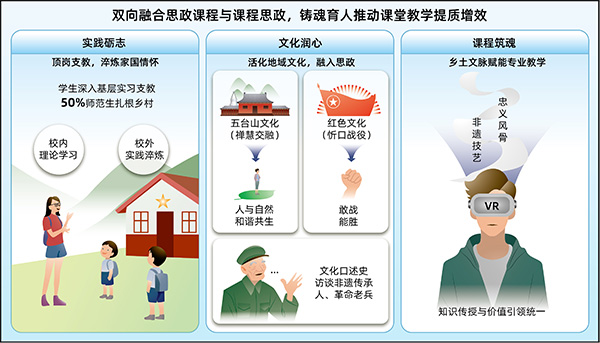

(2)双向融合思政课程与课程思政,铸魂育人推动课堂教学提质增效

实践砺志:顶岗支教淬炼家国情怀。将顶岗支教作为“大思政”育人的核心场景,深化学生对国情、社情的认知,培养学生“爱国奉献、乐观豁达”的精神,成为乡村振兴的中坚力量,形成“校内理论学习—校外实践淬炼”的双向循环。

文化润心:地域资源活化思政课堂。将思政课程中的抽象概念转化为地方文化中的具体实践案例,如:五台山文化中的“禅慧交融”对应“人与自然和谐共生”理念,红色文化中的“忻口战役”对应“敢战能胜”精神。实施“文化口述史”项目,组织学生访谈非遗传承人、革命老兵等,编纂口述实录并开发思政课程案例,让文化通过“活的故事”传承。

课程筑魂:乡土文脉赋能专业教学。运用人工智能、虚拟现实等新一代信息技术,将地方特色文化元素,如:元好问诗词中的“忠义风骨”、民俗文化中的“非遗技艺”等,融入专业课程教学,通过案例教学、项目驱动等方式,实现知识传授与价值引领的统一。

图3 成果解决教学问题的方法之二

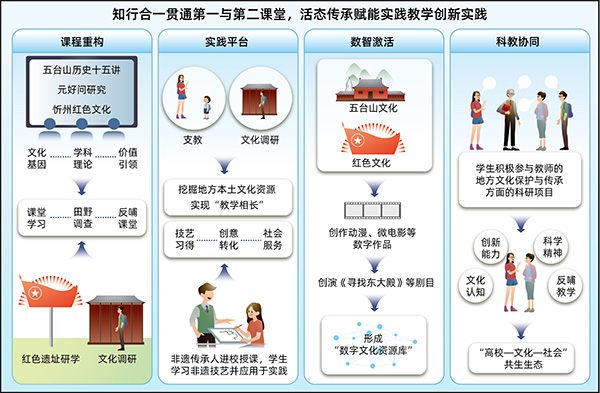

(3)知行合一贯通第一与第二课堂,活态传承赋能实践教学创新实践

课程重构:地方文化基因融入教育教学。第一课堂开设《五台山历史十五讲》《元好问研究》等特色课程,将地方特色文化基因等转化为教学案例,建立“文化基因—学科理论—价值引领”的课程逻辑。第二课堂通过学分制推动学生参与地方文化调研、非遗工坊体验、红色遗址研学等活动,形成“课堂学习—田野调查—反哺课堂”的双向循环。

实践平台:打造“文化育人共同体”。通过“支教+文化调研”模式,引导学生在基层教学中同步挖掘地方本土文化资源,形成“教学相长”的实践生态。邀请非遗传承人进校授课,学生通过学习非遗技艺并应用于实践,服务地方经济发展,实现“技艺习得—创意转化—社会服务”的贯通。

数智激活:科技赋能文化传播。以五台山文化、红色文化等为题材,创作动漫、微电影等数字作品,录制非遗展示宣传小视频,创演《寻找东大殿》等地方文化剧目,形成“数字文化资源库”,让传统文化以现代媒介形态“活”起来。

科教协同:课题研究服务学生实践。鼓励学生积极参与教师的地方文化保护与传承方面的科研项目,让学生在研究中深化文化认知,在实践中培养学生的科学精神与创新能力,科研反哺教学,产出的成果反哺文化产业,形成“高校—文化—社会”共生生态。

图4 成果解决教学问题的方法之三

(4)虚实交融联动显隐课堂资源,全息浸润构建文化学习生态空间

虚拟资源赋能显性课堂。依托忻州地域文化,利用5G+AR技术构建“特色文献数据库”“地方文化资源库”“五台山数字化展馆”等,将传统艺术、历史文献、口述历史转化为可交互的数字化资源,融入专业课程与通识教育,强化文化育人的日常渗透。

实体场景激活隐性教育。建设五台山文化展馆、元好问馆、春苗剧场、文化步道、非遗工作室等,将文化元素融入学生学习生活场景;同时,与忻州市文物考古研究所、博物馆、徐向前元帅纪念馆等共建“第二课堂”,让学生在真实场景中感知文化生命力,形成“文化反哺—实践反馈”的良性循环。

图5 成果解决教学问题的方法之四